今日は昔からの伝統柄 格子柄についてです。

格子文様の意味

格子文様は、石畳(いしだたみ)模様ともいわれています。

格子模様の中に市松模様も含まれるみたいです。

市松模様は「鬼滅の刃」の炭治郎の着ている着物柄で脚光を浴びましたね。

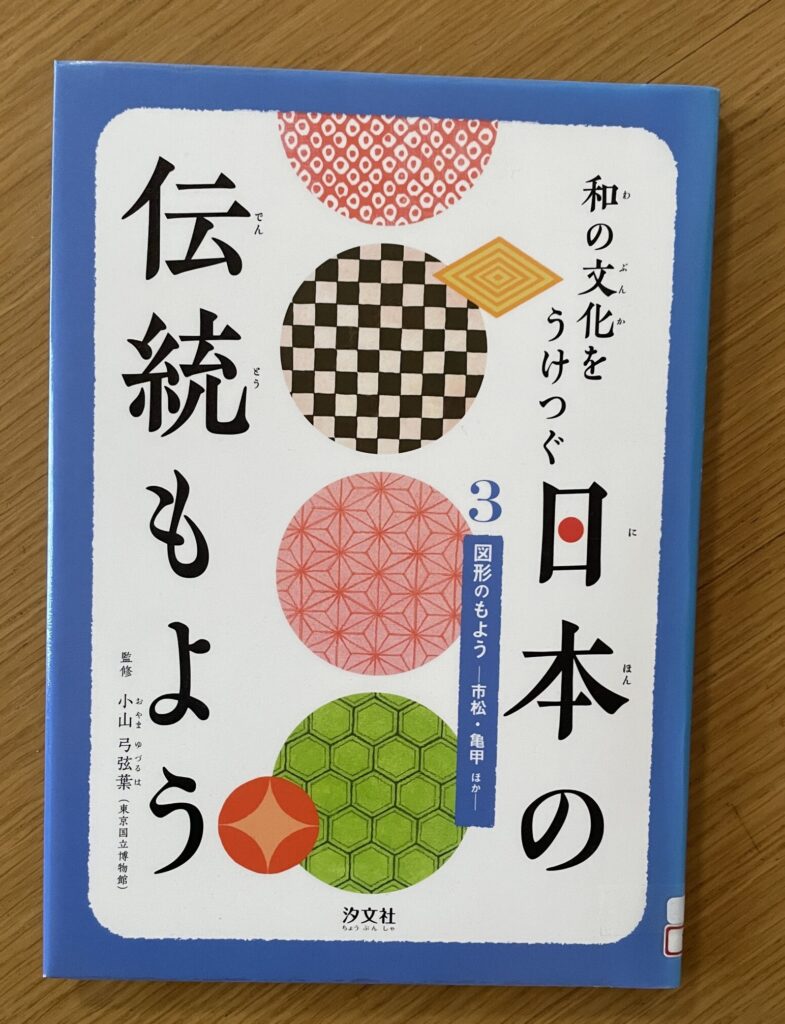

【和の文化をうけつぐ日本の伝統模様 3】より抜粋

市松模様は、途切れることなく柄が続いていく→

永遠に続く模様→「子孫繁栄や事業拡大の象徴」の意味があるそうです。

一見するととてもシンプルで、なんてことのない模様に見えるのですが、しっかり縁起のいい伝統模様というところがすごいですよね。

格子文様は色々ある

シンプルな模様のせいか、刺し子の中でも格子を表現したものは色々あります。

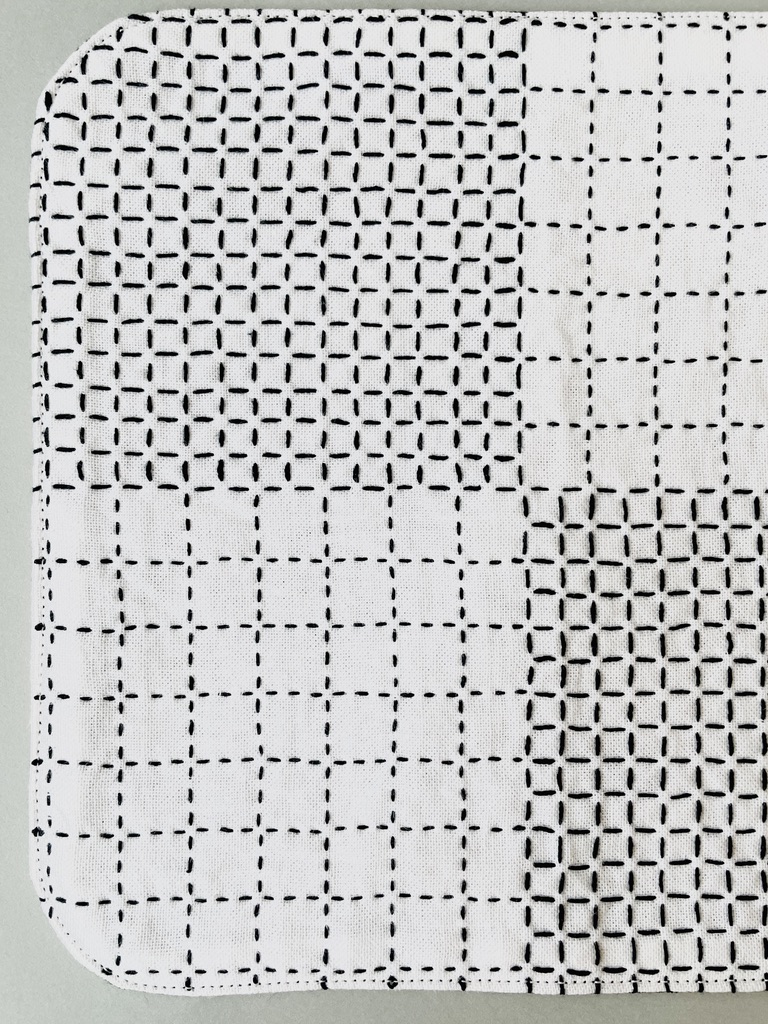

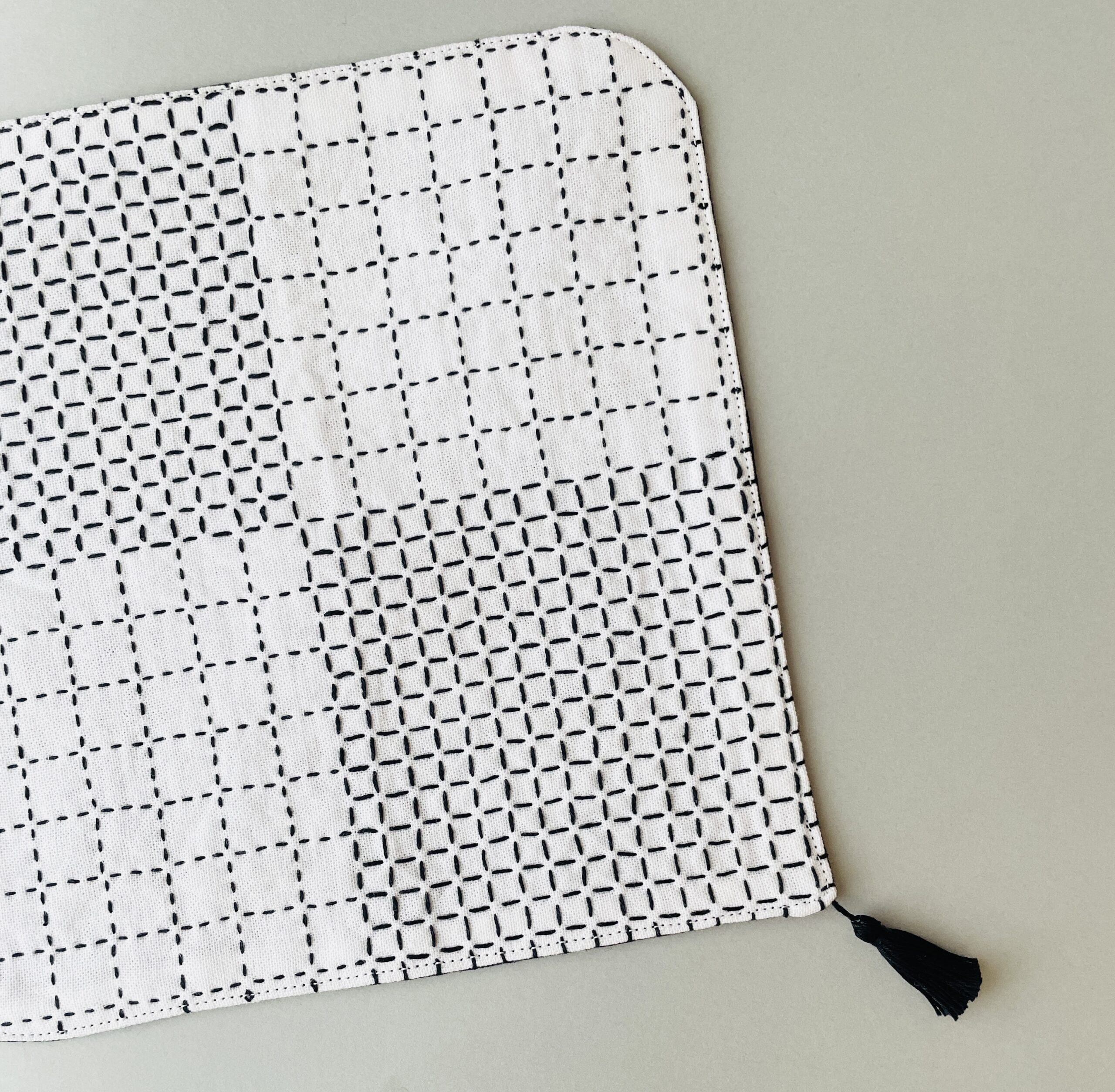

一目格子と模様刺しの格子

方眼を1マスと考えて刺す一目格子と、

刺し目で格子模様を表現する模様刺しを組み合わせてデザインしたハンカチ。

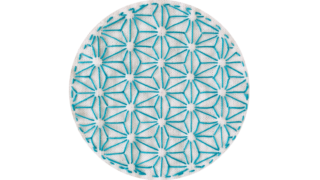

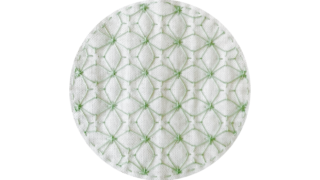

こぎん刺しの格子

こぎん刺しで作る格子模様。

こぎん刺しで表現される格子は、「石畳」「市松」模様と呼ぶほうがしっくりくるような感じですね。

こぎん刺しにも、菱刺しにも、格子模様があり色々な格子にアレンジされています。

この写真の格子は、その中の一部です。

ほかにも色々ある格子模様の名前

⚪︎子持ち格子

単独の線の横に、もう一本細い線をそえて親子のように見立てる格子。

子持ち亀甲や子持ち縞など子持ち⚪︎⚪︎と名付けられた模様は多い。

⚪︎微塵格子(みじんごうし)

とても目の細かい格子模様。

⚪︎三枡格子(みますごうし)

7代目市川団十郎が三枡文を発展させて作った模様。「団十郎格子」とも。

⚪︎六弥太格子(ろくやたごうし)

8代目市川團十郎が岡部六弥太を演じたときに、衣装にこの模様を用いた。

⚪︎高麗屋格子(こうらいやごうし)

4代目松本幸四郎が舞台の衣装で着たことで流行した。松本幸四郎の屋号「高麗屋」からついた名称。

⚪︎菊五郎格子

縦4本と横五本の格子の間に「キ」と「ロ」を入れて、「キ九五呂(菊五郎)」と読ませるもよう。

⚪︎中村格子

六本線による格子のあいだに「中」と「ら」の字を入れて「中六ら(中村)」と読ませるもよう。

ちなみに、これらの格子に関する参考図書をご紹介しますね。

図書館に行ったときに、こども向けの本棚にあったのですがかなり詳しく模様が紹介されていて、とっても勉強になりました。

和の文化をうけつぐ日本の伝統もよう(3) 図形のもよう市松・亀甲ほか [ 小山弓弦葉 ]

格子文様は製図が簡単

一目格子のできる刺し子ふきんの印刷済み図案は市販されていますが、、

|

|

ただ、格子柄というのは方眼さえ引けてしまえば簡単ですので

方眼の製図からご自分でも 気軽に挑戦できる柄だと思います。

一目格子は、5ミリで製図すると一目が小さく細かくなってしまうので、

7ミリ程度の方眼が刺しやすいと思います。

上のハンカチもたしか7ミリ方眼でできています。

こぎん刺しも、3目表にだして3目裏に、の繰り返しで、とても簡単な初心者様向けの図案です。

写真にある、四角形のボタンは、こちら↓のボタンのキットで作りました。

|

|

ぜひ、楽しまれてくださいね

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3c3dd985.8045c0e5.3c3dd986.127bb932/?me_id=1302631&item_id=10018062&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fneedle-shugei%2Fcabinet%2Fproducts%2Fdrm%2F9911222000659.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/30afbaf2.03f8b799.30afbaf3.09aa59ff/?me_id=1216110&item_id=10084939&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshugale%2Fcabinet%2Fshisyu_item5%2F707397_a.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント